每天5个15分钟,在家做顶级早教:0-3岁聪明宝宝的日常魔法

0-3岁不是“等长大再学”的空白期,而是大脑神经突触疯狂生长的“黄金窗口期”。许多家长误以为早教需要昂贵的教具和专业课程,却忽略了最珍贵的早教场景——日常家庭时光。只需拆解一天中的碎片时间,用5个15分钟的“微互动”,就能在吃饭、游戏、散步的间隙,为宝宝搭建起认知、语言、运动、情感的成长支架,让早教成为自然发生的“日常魔法”。

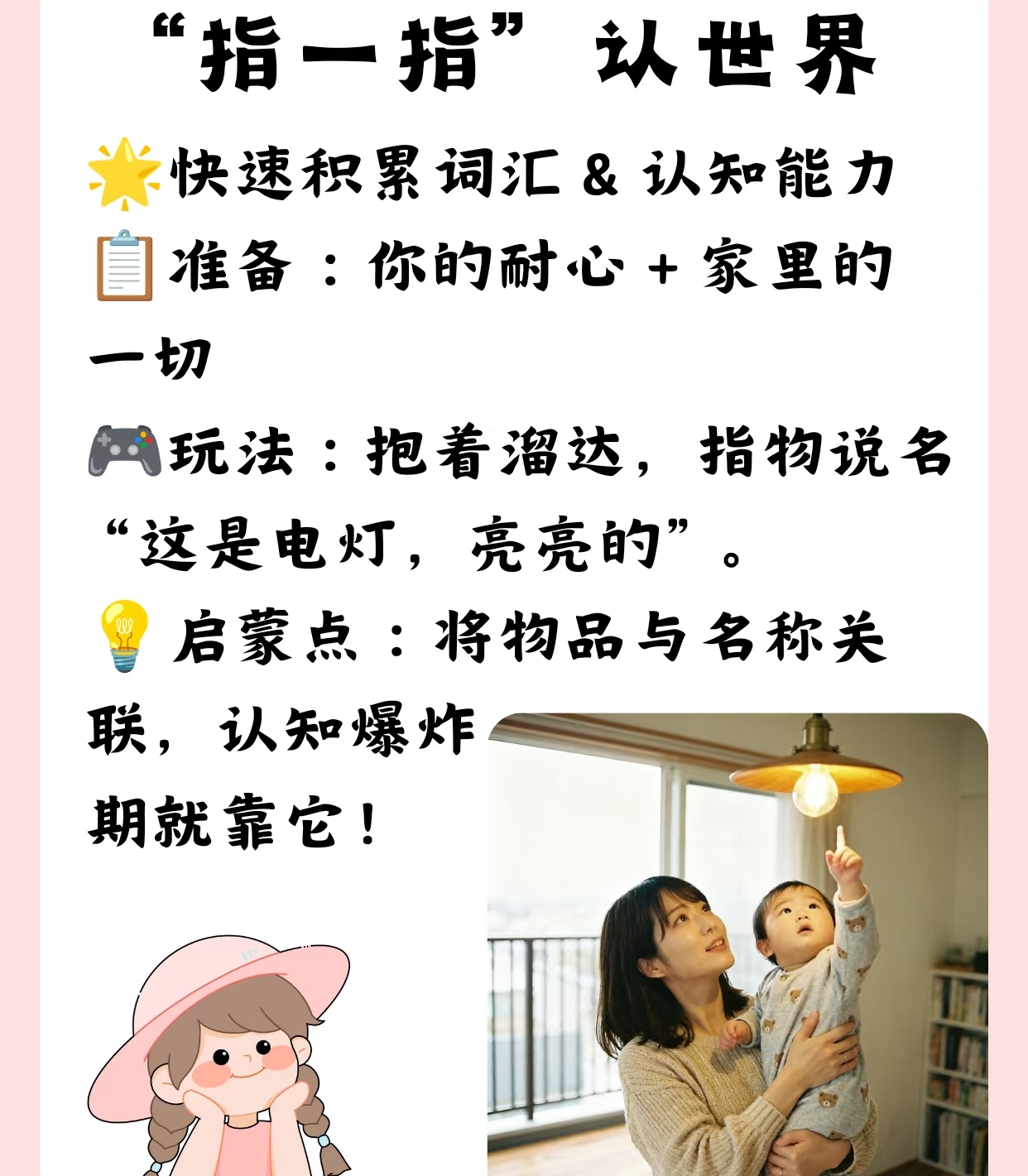

第一个15分钟,藏在清晨的“唤醒互动”里。宝宝睁开眼睛的1小时内,大脑从休眠状态逐渐激活,此时的互动无需复杂。可以抱着宝宝坐在窗边,用手指轻触他的掌心,轻声描述窗外的世界:“你看,树叶在摇呀摇,是风宝宝在和我们打招呼呢”;也可以拿起宝宝的小手,让他触摸窗帘的柔软、木质衣柜的纹理,边摸边说:“这是软软的窗帘,这是硬硬的木头”。0-1岁宝宝通过触觉和听觉认识世界,1-3岁宝宝则能在语言引导下建立“事物-名称”的关联,这个15分钟的核心不是“教”,而是用感官体验帮宝宝开启新一天的认知探索。

第二个15分钟,融入餐前的“生活启蒙”。准备辅食或正餐前,不妨让宝宝当你的“小帮手”。给1岁左右的宝宝一个干净的小碗和勺子,让他尝试自己舀豆子(注意看护,避免误吞),锻炼手部精细动作;对2-3岁的宝宝,可以让他帮忙分发餐具,数一数“我们家有3个人,需要3个碗、3双筷子”,在实操中感知数量;切水果时,还能拿起苹果和香蕉对比:“苹果是圆圆的、红红的,香蕉是弯弯的、黄黄的”。生活化的场景能让宝宝明白“知识有用”,比如知道“3个碗”对应“3个人”,比单纯教数字更易理解,还能培养他的责任感和秩序感。

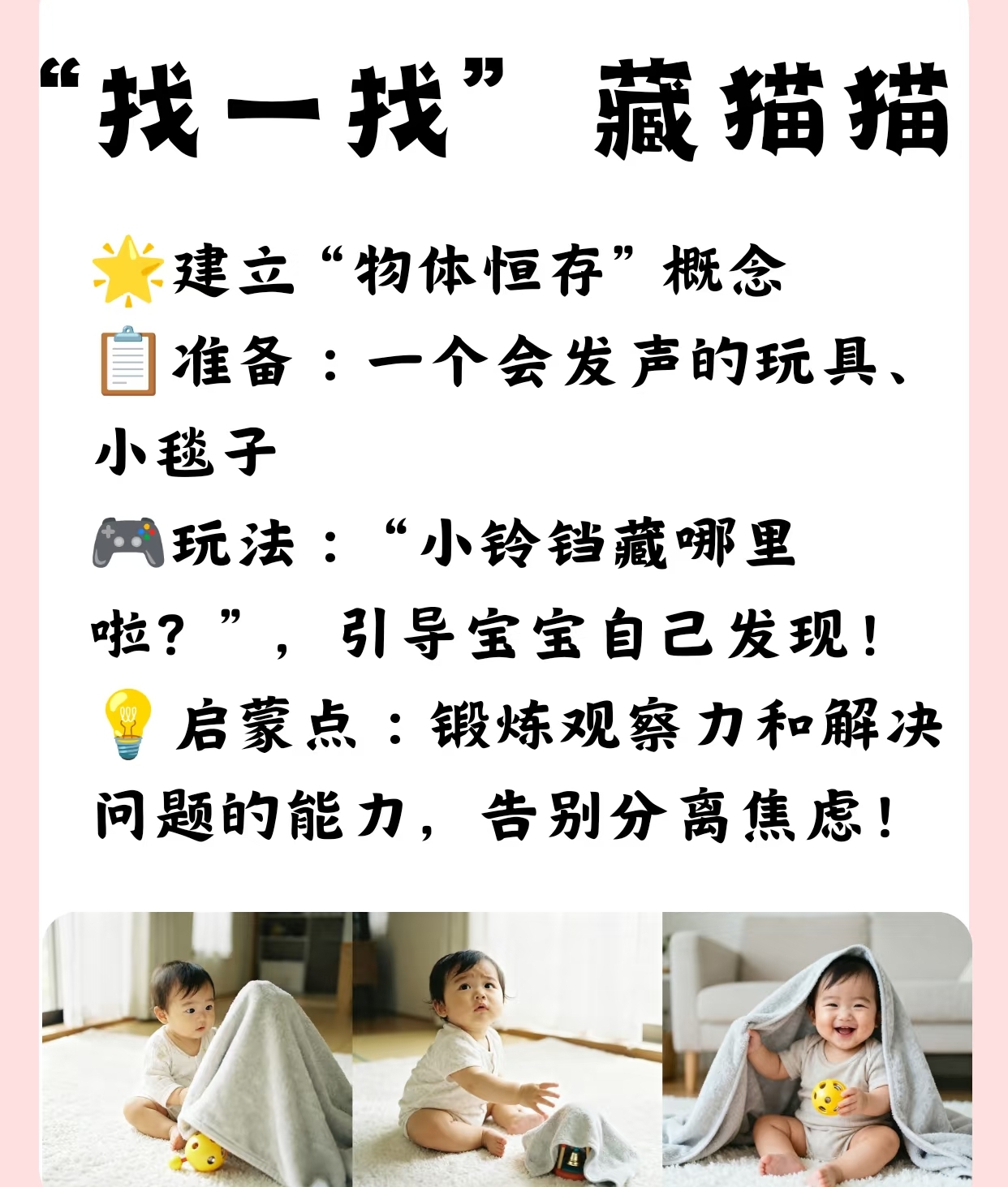

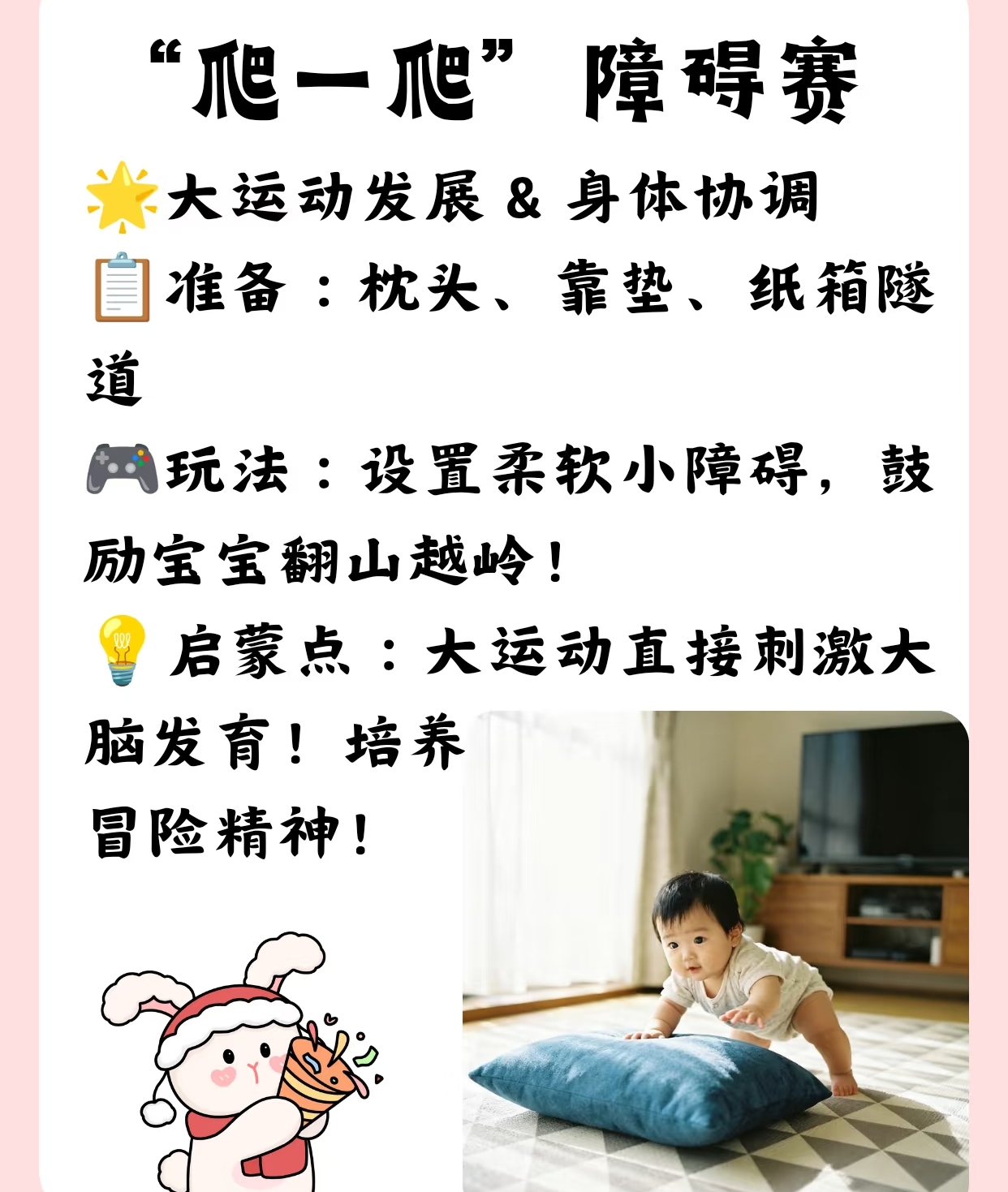

第三个15分钟,交给午后的“游戏探索”。无需买昂贵的益智玩具,家里的日常物品就是最好的教具。对0-1.5岁宝宝,用纸箱搭一个“小隧道”,鼓励他爬进去探索,锻炼大运动能力;1.5-2.5岁宝宝可以玩“积木分类”,把红、黄、蓝三种颜色的积木分开摆放,建立色彩认知;2.5-3岁宝宝则能尝试“简单拼图”或“角色扮演”,比如用玩偶模拟“小熊吃饭”,引导他说“小熊,该吃饭啦,要慢慢嚼哦”,在游戏中练习语言表达和社交逻辑。这个15分钟的关键是“放手”,让宝宝自己尝试解决问题——比如积木倒了不用立刻帮忙,观察他是否会自己扶起,这种探索过程比“成功搭好积木”更能培养专注力和抗挫折能力。

第四个15分钟,安排在傍晚的“自然观察”。带宝宝下楼散步时,不要只是推着婴儿车走,而是停下来“慢下来”。让宝宝蹲在地上看蚂蚁搬家,数一数“有几只小蚂蚁在搬饼干屑呀”;捡起一片落叶,让他摸一摸叶脉的纹路,闻一闻青草的味道;遇到小狗经过,引导他说“小狗的尾巴在摇,它好像很开心”。自然中的一切都是活教材:蚂蚁的“协作”能启蒙社交意识,落叶的“变化”能感知季节,小狗的“情绪表达”能培养共情力。对0-3岁宝宝来说,真实的自然体验,比绘本里的图片更能激发好奇心和探索欲。

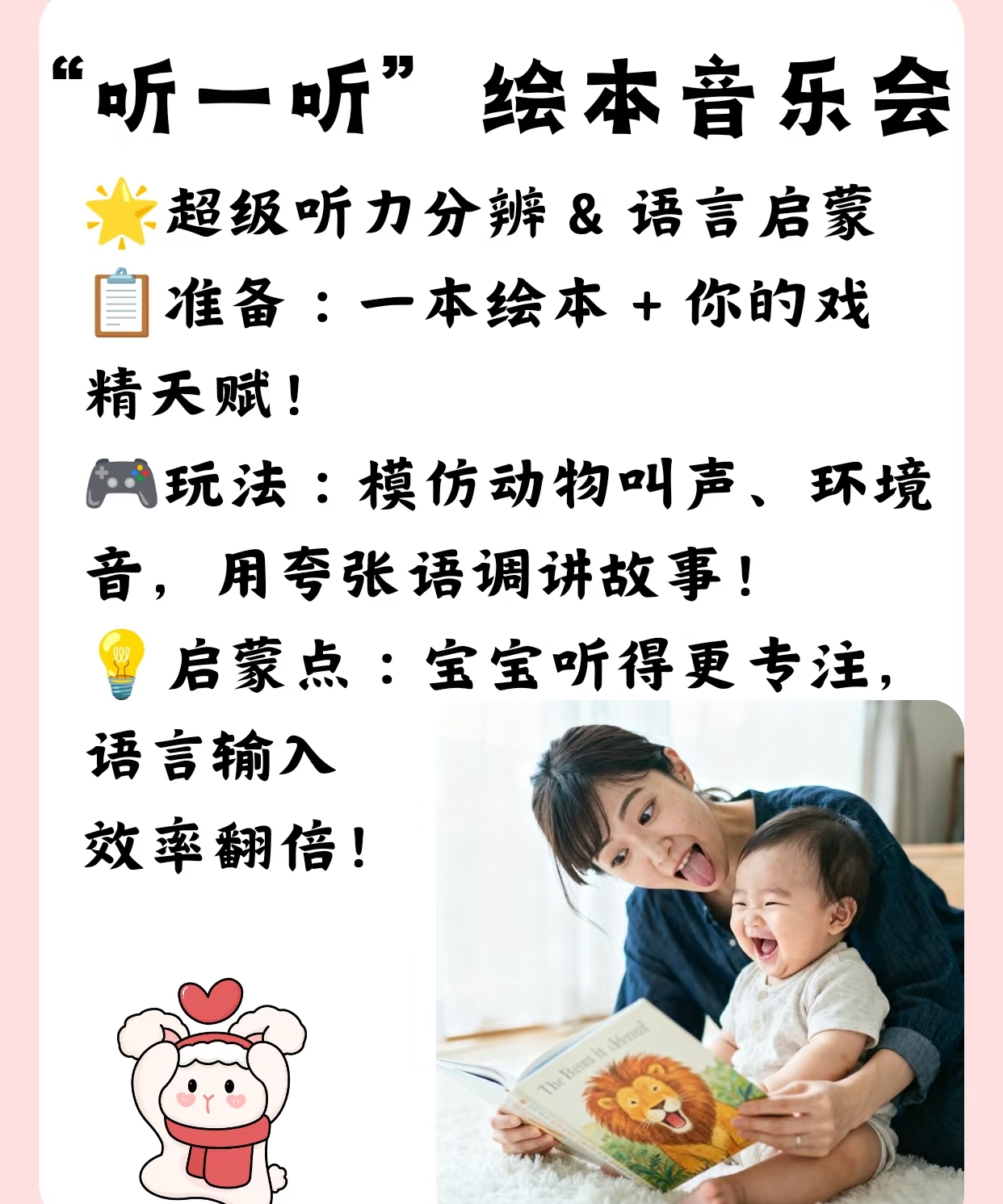

第五个15分钟,留在睡前的“情感联结”。睡前不是“催睡觉”的紧张时刻,而是建立亲子信任的黄金时间。可以给宝宝读一本简单的绘本,用不同的声音模仿书中的角色;也可以和宝宝聊一聊“今天做了什么”:“我们早上看了树叶,下午玩了积木,是不是很开心呀”;还可以轻轻抚摸宝宝的后背,哼一首熟悉的摇篮曲。对0-3岁宝宝来说,睡前的安全感至关重要——稳定的互动节奏能让他感到被爱,而语言回顾则能帮他梳理一天的记忆,促进语言和认知发展。这个15分钟的核心是“陪伴”,没有功利的“教学目标”,只有纯粹的情感交流,却能给宝宝最坚实的心理支撑。

很多家长觉得“早教没时间”,但5个15分钟加起来不过75分钟,分散在一天的不同时段,既不占用大块时间,也不增加额外负担。0-3岁宝宝的学习不是“坐下来上课”,而是在生活的每一个瞬间吸收信息——妈妈说话的语气、触摸物品的质感、游戏中的尝试,都是他们认知世界的“素材”。顶级早教从来不是“花钱买课程”,而是家长用“心”去发现日常中的教育机会,让每一个15分钟都充满爱与互动,让宝宝在不知不觉中,长出聪明的大脑和温暖的内心。